僕の娘は、「さよなら」を言わない。

* * *

先日の稲刈りで、一年ぶりに僕の友人二人が手伝いに来てくれた。娘は一年前の稲刈りの後、家で一緒に遊んでくれたこのおじさん二人が好きで、この日を楽しみにしていた。

覚えたてのオセロを地頭のいい友人にスパルタで教えてもらったり(最後には勝たせていたところが優しい)。ワニワニさんの神経衰弱で、記憶力の激烈に衰えた大人三人を相手に、5歳児が健闘したり(本気でやって、本気で悔しがりました)。

そろそろ帰るわ、という段階になって、急激に泣き顔になる。

「ほら、ちゃんと『さよなら』言いな」

父ちゃんに抱っこされて友人たちの車を見送りに行くが、娘はぷいと横を向いて、相手の顔を見ようとしない。

「ばいばーい!」

「また来るわなー!」

「ほら。きちんと、『さよなら』言いなさい」

おじさんたちが必死に元気よく振る舞うものの、僕のTシャツの袖を握って離さない。顔を胸にうずめたまま、泣くのを必死にこらえている。

頑として、相手の顔も見ない。

「さよなら」を、決して言わない。

大人たちは、そこまでして自分たちの別れを惜しんで泣いてくれる娘に、少し感動しながら帰って行った。

「もう行ってしもたで」

「・・・」

「おじさんたち、おらんようなって寂しいな」

「・・・(頷く)」

「お風呂屋さん、行こうか」

「・・・(悩む)」

「今日は特別に、父ちゃんと入ってもええぞ」

「・・・行く」

娘は、「さよなら」を言わずに、今まで生きてきた。

「さよなら」を言うのは嫌だ、と公言してはばからない。

「さよなら」の代わりに、体全身で「さよなら」を拒否することで、己の想いを相手に伝えてきた。

それはきっと、僕のせいなのだ。

* * *

人間という生き物は、別れの多い人生を送る。

「さよならだけが人生だ」という言葉もある。

出会いがあるだけ、別れを経験する。その出会いが軽いものだろうと、重いものだろうと、短いものであろうと、長いものであろうと。死ぬ瞬間には、一人になる運命にある。

親兄弟であろうとも、夫婦であろうとも、子供であろうとも、いつか必ず、別れる時は来る。

僕も、それなりの「別れ」を経験しながら生きてきた。

相手が「さよなら」を受け入れられない時、嘘を突き通し、自分が悪人になり、「さよなら」を相手に押し付けたこともあった。当時は若く、それが相手の為だと、信じて疑わなかった。

どうせ辛い別れが来るならば、いっそ会わない方が良いなどと、決まってもいない未来を恐れ、愚かなことを考えてしまうのも。

僕らがどうしようもなく、弱い人間だからだ。

「さよなら」を言えないまま、唐突に別れを突きつけられる時もある。

母は、意識が突然飛んだ後、一時間の集中治療の後に息絶えた。「さよなら」は勿論、「ありがとう」も言う暇はなかった。

棺の中の母には形式的に別れを告げたが、何度言っても自分の中でぐるぐる回って、外に出て行かなかった。「さよなら」の感触がない。母が聞いたわけでもない。母に届いたわけでもない。

それは自分に向けた言葉だったからだろう。自分が相手への別れを受け入れなければ、一人で言う「さよなら」は、自分の中をぐるぐると果てもなく、さまようしかない。

相手はもういない。別れを決意したことも自分次第ならば、別れを惜しむのも自分次第だ。

しかし、人はそんなに強く、割り切れるものではない。

* * *

昔、仕事場のお客さんに仲良くしてもらっていた。

Nさんと言った。

仕事をリタイアしてからの再雇用。いつも笑顔が大変素敵な方だった。僕らのような業者にも頭を下げ、暗い雰囲気になると人一倍明るく振る舞っていた。沢山、周囲に気を使っていたのだと思う。

こういう風に、年を取れたらいいなと思っていた。

昼休憩のとき、その方と一緒に弁当を食べ、雑談をしていたときのこと。当時奈良の明日香村に住んでいた僕は、その方が奈良の端の村出身だと聞いた。行ったことがありますと言うと大層驚かれ、今はもう実家もなくなり、帰ることのない故郷の話をしてくれた。

「親不孝を沢山した」

僕につぶやいた。

一年前にご母堂が鬼籍に入り、まだ骨壺を家に置いてあると、僕に告白した。

「情けない話なんやけど。どうしても、納骨できへん」

「いいじゃないですか」

「いや、女々しいやん。ええ年したおっさんが。それは自分でも分かってるねんけど・・・」

「いや、骨を絶対墓に納めなけりゃならないなんて、決まりはないです。宗教の取り決めで苦しむなら、心を救済すべき宗教の本末転倒も甚だしい。それこそ葬式仏教です。忘れるために、無理やりしたくない別れをするなんて、馬鹿げてますよ」

「そうなんかなあ」

「他人がなんと言おうが、みっともないと思おうが、自分にとって大切で必要なのであれば、気が済むまで一緒にいてあげて下さい。お母さんも、絶対その方が喜ぶと思います」

「嬉しいなあ・・・そう言ってくれて」

昼休み中とはいえ、仕事場の片隅で。Nさんは、ぽろぽろと泣き出した。

――親不孝ばかりしてきた。

Nさんは、また繰り返す。

「若い時分に働きに大阪に出てきて。村の実家にもろくに帰らずに。帰った時はお母ちゃんが死んだときで、死に目にも会えへんかった。どうしてもっと会いに帰らんかったんやろかって。どうしてもっと優しくせぇへんかったんやろかって、通夜の間も葬式の間もずっと後悔してた。骨壺を家の仏壇に置いたまま、毎日、お母ちゃん御免な、堪忍なって・・・」

――そうしたらな。

おかあちゃんと一緒にいてる気になれるねん。心安らぐねん。

女房は早くお墓に入れてあげてって言うねんけど・・・。

「もう少しだけ、お母ちゃんと一緒にいてええんかな」

Nさんがそう言ったので。

「一緒にいてあげて下さい」

僕は、目をそらさずに断言した。

――辛いだけの「さよなら」なんて。

言わない方が、絶対にいいんです。

* * *

さよならだけが人生ならば

また来る春は 何だろう

はるかなはるかな 地の果てに

咲いている野の百合 何だろう

さよならだけが人生ならば

めぐり会う日は 何だろう

やさしいやさしい 夕焼と

ふたりの愛は 何だろう

さよならだけが人生ならば

建てた我が家 何だろう

さみしいさみしい 平原に

ともす灯りは 何だろう

さよならだけが人生ならば

人生なんか いりません

寺山修司 「幸福が遠すぎたら」

* * *

よりどころのない言葉に振り回されながら、生きていた頃。

寺山修司の言の葉に、救われてきた。

「さよなら」だけの人生ならば。

生きてる意味など、ないのだと教えてくれた。

そんな寺山修司の死んだ年齢と、同じになった。

僕は、まだ死ねない。

僕たちは、「さよなら」するために、生きている訳じゃない。

巡り合うために、生きている。

泥臭くても、卑怯でも、なさけなくても。

大切な、人と人とのつながりを握りしめながら、生きている。

手を放すと決めるのも自分自身ならば、掴み取ると決めるのも自分自身だ。他人や社会や宗教や法律が決めることじゃなく。

自分が決めることだ。

「もう会えない」と決るのも自分なら。

「また会える」と決めるのも。

でも人は、いつも強い訳じゃない。弱い時は、存分に助けてもらえばいい。

日常の隙間にスッと開いた弱気を、Nさんが僕に打ち明けたように。

僕も自分の心に潜む弱気を、すくい取ってくれる人々がいるから、生きながらえている。

「さよなら」を、言わないで。

お別れしたくない、と必死に何かにしがみつく方が、人間臭くて僕は好きだ。

そんなことを、自分の娘に教えてもらった。

二度と会えないと分かったときは。

くしゃくしゃにみっともなく泣き腫らして、嫌だ嫌だと聞き分けもなく叫ぶ、往生際の悪い、人間でありたい。

二度と会えないと分かっていても。

「また絶対会おう」と、笑顔で強がることができる、人間でいたい。

* * *

「おい娘」

「なに父ちゃん」

「小さいころ、仕事で大阪へ帰る父ちゃんを、朝になったら足にしがみついて、『帰らんといてー』って泣いてたな」

「うん」

「最近、泣き叫ぶことはなくなったな」

「うん」

「平気になったんか?」

「もうお姉ちゃんやから。平気になった」

「ほな、今日帰っていいか」

「あかん。帰らんといて」

「泣かんだけやな。でも、帰らんと絵本借りてくることができへんねんけどな」

「うーん。じゃ帰っていい」

「新しい絵本は、読みたいねんな」

「読みたい」

「ほな、帰るわ」

「あかん」

(ふり出しに戻る)

そんな会話を繰り返しながら。

「さよなら」を言わない娘がいて。

「また来るわ」と娘の頭をなでる僕がいて。

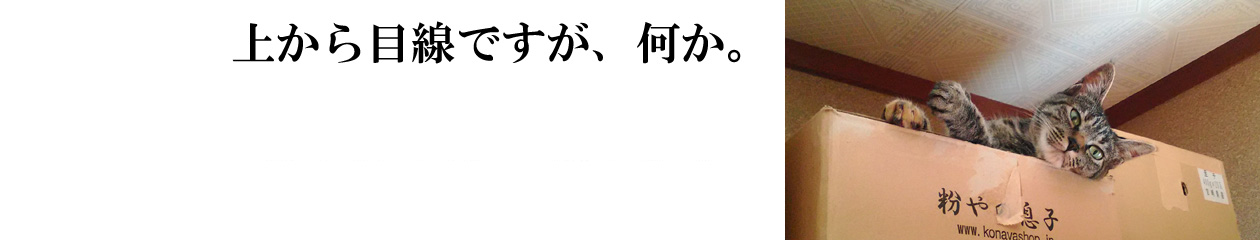

冷めた目で猫が僕をじろりと見つめる。

「さよなら」を言わなくても。

日常は好き勝手にまわっていく。

僕らが何をどう考えても、なるようにしかならないと言うのならば。

友よ。

巡り会えた運命にひたすら感謝して、ただ目の前の日々を、生きようではないか。

* * *

僕の娘は、「さよなら」を言わない。

そんな自分の娘を、だから僕は尊敬している。