娘が、7歳になった。

正確には、7歳になって二か月が過ぎた。7歳と言えば、先月から小学二年生である。

一年生の頃は、上半期に登校拒否が幾度かあったようだが、下半期はまあまあ小学校に通えたそうである。楽しく通えているということは、親としては良いことだ。と思いたい。

時折、夜遅くまで起きていて(眠りたくないそうだ)、

「明日起きられへんぞ」

「起きれるもん」

というやり取りの後、案の定翌朝起きれず。近所の登校班の出発時刻に間に合わなかった様で、母ちゃんに怒られ小学校の校門までついて来てもらったものの、母と別れていよいよ一人になると、恥ずかしくてクラスまで行くこともできず。立ちすくんで泣いているところに教頭先生がやってきて(職員室の窓から娘を見つけて駆けつけてくれたそうだ)、手を引かれて一緒に教室まで連れて行ってもらい、ようやく授業に参加できたそうである。

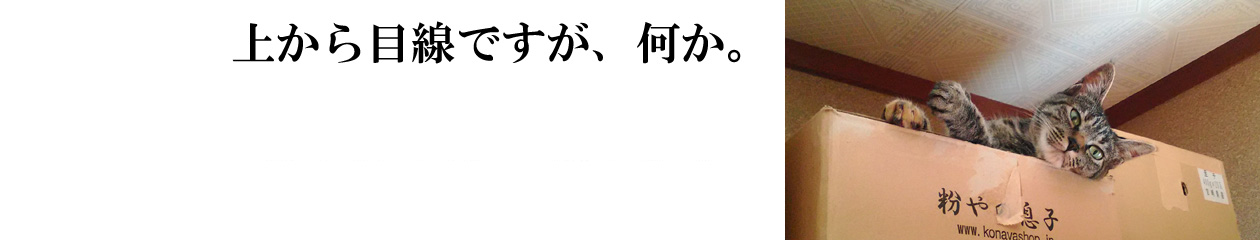

そんな娘が、7歳になってから、全く父ちゃんに甘えなくなった。相変わらず母ちゃんには甘えっぱなしなのだが、僕には全く甘えてこなくなった上に、何かと僕の行動に目をつけ、ナニワのオカンのごとく、減らず口を叩くようになった。

「もう。父ちゃん、ちゃんとして」

ちゃんとしていても、顔を合わすたびに、口うるさく注意してくる。時々本気でムカつくので、本気で怒る。本気で怒ると、ヘソを曲げて泣き出す。

ちょっと、いやかなり面倒くさくなった。

先月だか、先々月だか忘れたが、娘があまりに鬱陶しく僕に注意してくるので(ほとんどが因縁に近いものなのだが)、本気で怒鳴り散らしたことがあった。

「お前、もうええ加減にしとけよ! あまり我儘ばかり言うてたら、父ちゃん許さんからな!」

そんな感じで怒鳴りつけ、僕は自分の部屋に閉じこもった。

娘はいつも通りヘソを曲げ、いつも通り大泣きしてしまったのだが、その後に母ちゃんと一緒に出掛ける用事があったらしく、しばらくして二人で車に乗って、どこかへ出かけて行ってしまったのだった。

* * *

「その年頃の女の子は、そういうものですよ」

とかなんとかいう声が、どこからか聞こえてきそうな話である。すべての女の子がそうだとは思わないけれど、うちの娘はおそらく、「そういう」性格に生まれてきたのだろう。血筋だろうか。

僕の母親は、口煩く、無視しても無視しても、息子にからんでくる人だった。

母は、息子に「言い過ぎたな」と思ったら、ほとぼりが冷めた頃に優しく声をかけ、様子を伺いに来るのが常だった。

反抗期の頃は、それすらウザったいものだった。

逆に自分が間違っていないと思ったら、絶対に「ごめんね」とは言わない人だった。「ありがとう」とは言われた記憶はあるが、怒られた後に「ごめんね」と言われた記憶は薄い。それだけ信念を持って、僕を叱っていたのかもしれないし、いや多分ただの頑固者だったのだろう。

兄が大人しい性格だった分、僕の反抗が目立ち、母親は僕との関係に手を焼いていた。

僕が就職して横浜へ行くと決まった時、父親はあっさりしたものだったが、母親は泣いていた。

「何で悲しいねん。毎日、『死ね、クソババア』と俺から悪態つかれることもなくなるんやから、むしろせいせいするやろ。兄貴は何も反抗せぇへんのやから」

と言うと、

「アホか。毎日言い合いできる奴がおらんようになるから、寂しいんやろが」

母はいつものように、鬼の形相で僕に言った。泣いてるのか怒ってるのか。忙しい人だった。

兄貴は黙って何も言ってこないのでつまらん、ともつぶやいていた。

――そういうもんか。

僕はてっきり、母に嫌われていると思っていた。それだけの反抗をしてきたからだ。

年を取ってから、反抗期の頃の自分を思い出すと、とりあえず死にたくなる。

* * *

自分の部屋で、パソコンで調べ物をしていると、背後の方で、部屋のドアがスッと開いた。

誰かが立っている気配がする。その前の玄関のドアが、ドーンと乱暴に開いていたので、おそらく娘だろう。

部屋の片隅にピアノが置いてあるので、おそらくいつものように僕の嫌がらせをするために、ピアノを弾いて邪魔をしに来たのだろう。

なので振り向きもせず、無視してパソコンで調べ物を続けていたのだが、いつまでたっても、人の気配は動かない。娘なら痺れを切らして突っ込んでくるハズだった。

しばらくして、根負けして振り向くと、複雑な笑顔の娘が立っていた。

「ごめんね」

僕に向かって娘が、「め」と「ね」を強調して言う、いつもの変なイントネーションで謝罪した。

「・・・」

「ごめんね!」

少し恥ずかしそうに僕に言う。

「いやまあ、別にもうええけど・・・」

「はい、おみやげ」

手渡されたのは、うちで贔屓にしているパン屋さんのパンだった。二人で買いに行ってきたのか。

「父ちゃんの好きなピザパンがなかったから、ウチと同じカボチャパン。はい」

「ありがとう。一回だけ、おしりたんていのムービー、観るか?」

「うん。観る」

そう言って、パソコンチェアーに座る僕の膝の上に乗り、楽しそうに「おしりたんてい」のムービーを見だした。謝罪の気持ちは何処へやら。

おそらく、奥さんが車の中で、娘に言い聞かせたのだろう。後で感謝の言葉を述べておかなくては。

「もう一回」

「一回だけって言うたやろ」

「もう一回!」

すぐ調子に乗るところは親に似ていて不安になるけれど、娘が「ごめんね」と言えるように育って良かったと、僕は胸をなで下ろしていた。

――ごめんね。

その一言が言えるなら。この子の人生はこの先、まあまあ大丈夫だろう。そんなことも。

娘は、7歳になった。

結局僕は、もうこの世にいない母に謝ることができないので、その点では、娘の方が上である。