正月の最中、入院先の病院から一時帰宅中だった父を、車で送り届けた。

医師から「一時帰宅するなら24時間付きっ切りで見ておくように」と言われていたため、全く正月気分になれなかった。父には悪いが、これで家に帰ってやっと、正月気分になれる。

なので、「寂しくなる」などという感慨は持てなかった。

病院からの帰り道、二十数年前に死んだ飼い犬が弔われている、動物霊園に立ち寄った。

昔飼っていた犬は、こことは別の動物霊園で弔っていたのだが、昨年、経営者都合により、飼い主の意向を無視して突如閉鎖になったらしい。当時、テレビなどで「あまりにひどい」とニュースになっていたそうだ。

そんなことがあったとは露知らず。

先月ノホホンと墓参りに行くと、くだんの共同墓地が跡形もなくなくなっていて愕然とした。立っていた看板で、事の詳細を知ったのだ。別の動物霊園のご好意で、閉鎖された前の動物霊園から動物たちの遺骨を引き取り、現在は弔ってくれているらしい。

以来、新しい方の動物霊園の前の通るときは、なるべく寄るようにしている。

共同墓地だから死んだ犬の魂も「寂しくはなかろう」と、一瞬頭を過る。しかし「寂しくないだろう」と僕が思うのは、頻繁に墓参りをしない自分への言い訳に過ぎない。そもそも、死んだ犬が「寂しい」と思う訳もない。

手前都合な考え方しかできない自分が、たまに嫌になる。

* * *

犬の墓参りも早々に済ませ、大阪の実家に帰る。

電気の付いていない、誰もいない家の玄関を開け、部屋に入って蛍光灯の紐を引く。二匹の猫が足元にすり寄ってくる。

餌くれー、餌くれよーと泣いているようだ。少し多めに餌をやる。満腹になると、ぷいとどこかへ行ってしまう。猫所以である。

正月は、奥さんと子供と僕と猫で、大阪の実家に来ていた。

今日からは奥さんと子供で、奥さん方の実家へ行く。今朝、僕は父親を連れて病院へ、奥さんと子供は実家の方へ、それぞれ別れた。

猫たちだけで奈良の家に一泊させることも可能だが、猫だけで寒い夜を留守番させることにトラウマがある。その昔、猫は二匹だったが、一匹にさせてしまった経験を持つ。奥さんの実家では、猫を泊まらせることができない事情があるのだ。

故に、僕が一日だけ大阪の実家で、猫たちと一夜を明かす。なんとなく、それが正月の自分の仕事になってきている。どんなことでも、役割があるのは楽だ。

なので、一人だけど「寂しく」はない。

昨年の正月は、猫一匹と、僕だけだった。週末しか家に来ない僕に、猫は心を許していないから、一晩中奥さんと娘を探してニャーニャー泣き続け、暴れまわっていた。おかげで睡眠不足だった。生後間もなくから屋内で飼っている猫なので、寂しがり屋を前面にアピールする猫に育った。

「何だよ、俺じゃダメなのかよ。俺じゃお前の寂しさを癒せないのかよ」と身勝手にスネたものだが、今年はもう一匹増えたので、「寂しく」なかった様だ。実家の隣の部屋で二匹、おとなしくしている。

猫たちは、「寂しい」と泣くそぶりもない。

我が家の猫が、再度二匹に増えたのは、昨年末のこと。

元から飼っていた方の猫が、こちらの手違いで家の戸を開け、脱走していた事件が発端だ。夜のうちに抜け出していた様で、朝まで気が付かなかった。

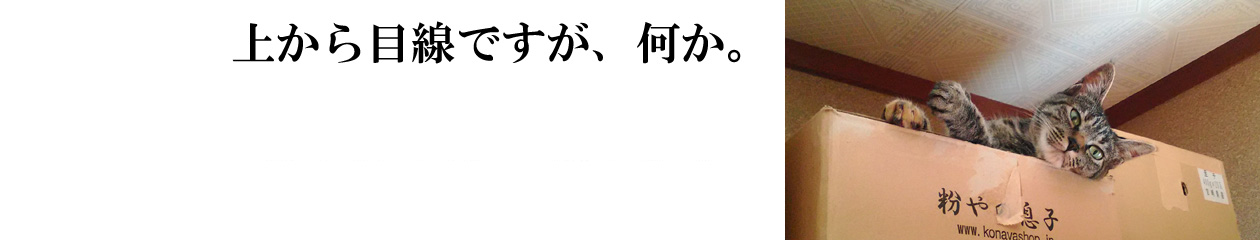

ちなみにこの、元から飼っている方の猫。キジトラっぽい雑種なのだが、奥さんと子供は「ニャー」と呼ぶ。通称である。きちんとした正式名称があるのに、奥さんも娘も正式名称で呼ばない。

「名前なんてどうでもいい」と、『寄生獣』のミギーみたいなことを奥さんは言った。どうでも良い訳なかろうと、僕だけは正式名称で、猫を呼び続けている。

ちなみに、正式名称の名付け親は、娘なのだ。

どうして自分が命名した正式名称で猫を呼ばないの? 君が名付けたんだろと聞くと、「どっちでもいいから」と、既に興味がなくなっていた。飽き性なのは誰に似たのか。親の顔が見たい。

その通称「ニャー」が家を脱走し、冬の寒い中、二日間戻らない事件があった。

ぬくぬくと甘やかされて育った家猫である。奥さんは、「そういえば家の外でオス猫がさかりをつけてナーゴナーゴ泣いていた。脱走して一緒に逃げたに違いない。山の気温は平地より五度十度低い。凍え死んだり、車に轢かれたりしていなければいい。それだけが心配だ」と、「寂しそう」に言った。

オス猫の彼氏とどこかで楽しく暮らしていればいいけど、野垂れ死んでは可哀そうだ。

とりあえず奈良の保健所に連絡したり、行政機関に連絡したりするように進言し、僕は僕で、周囲をパトロールしてみたりした。だが、僕の滞在期間中に猫が家に戻ることはなかった。

猫が家に戻ってきたというメールが奥さんから届いたのは二日後のことだった。

家の外で猫の鳴き声がしたそうで、娘が「ニャーが帰ってきた!」と喜び勇んで外に駆け出すと、飛び込んできたのはキジトラではなく、見知らぬ白い猫だった。

大いに戸惑った娘は、

「うわー! 猫が違うぅー!」

びっくり仰天して、その場で大泣きしたということである。

以来、びっくり仰天された方の、猫違いの猫も、家に居ついてしまった。

居ついたも何も、飼い主の許可が出ないと居つけないのだが、放逐するのも「寂しかろう」と思ってしまうのだろう。

当然、その白い方の猫「たまさん」は、僕に懐かなかった。週末しか滞在しない僕の事を、当初は「猫狩りをするスナイパー」を見るような目で警戒していた。

だがそこは、明日をも食えぬ経験を経てきた元野良猫。手に隠し持った猫のオヤツを与えながら少しずつ距離を縮め、今では足元にすり寄ってくるまでの関係になれた。奥さんには内緒である(書いてしまったが)。

後に、オスではなくメスであり、動物病院に連れて行くと、出産経験もある五、六歳ということが判明。クシャミをよくするのはアレルギー持ちだからだそうだ。そんな状況でよく、糞寒い奈良の山岳地帯で、生き延びれたものである。

「タマさん」と名付けられた元野良猫は、サザエさんが大好きな娘が付けた。ベタである。こちらの正式名称は、奥さんも娘も常時使用している。何故だろう。

先に説明したとおり、「タマさん」は野良猫出身ということで、餌への執着心が半端ない。他の猫の餌をも奪い取ってしまうだけでなく、我々の夕飯への好奇心も執着心も半端ない。何を与えても大丈夫そうな食欲だ。玉ねぎも平気で食べそうで怖い。

子猫時から家飼いでヌクヌク育った、軟弱な通称「ニャー」が、元野生の「タマさん」に勝負で勝てる訳もなく、何かと隅っこに追いやられがちになった。大阪の実家では寝床まで奪われていた。

かといって元野良猫なのに、「タマさん」はトイレのしつけも完璧。お風呂に入れてもおとなしくしており、移動用の籠に入ってもおとなしくしている。人間受けが良い。

一方の通称「ニャー」は、籠に入ったら延々泣き続ける。前に、奈良から大阪までの移動一時間半泣き続けていた。一人にしておくと寂しがる、風呂に入るのを嫌がる、ブラッシングも嫌がる、家に帰ってきたら「よくもずっと一人にしたな!」と飛び掛かってくる。トイレをどこでもしてアピールする。

一人っ子の我がままを、随所に見せる。

うちの娘に似ている。

ちなみにうちの娘は、通称「ニャー」を妹と思っているが、どう見ても通称「ニャー」の方は、娘を下に見ている。

そういう訳で。

正月を大阪の僕の実家で過ごすために連れてきた猫二匹。

即座にいつもと違う環境にも順応して、とも大人しい。落ち着いている「たまさん」を見習ってかどうか知らないが、通称「ニャー」も落ち着いている。

昨年と違って、「たまさん」がいるので「寂しくない」のだろう。いがみ合っているくせに、微妙な距離で二匹は鎮座している。

僕はと言えば、今宵は正月中日とはいえ、人間は家に一人。

でも、隣の部屋で二匹、猫が大人しくしているというだけで、「寂しく」はない。猫が泣いたら泣いたで、「煩いな」「預からなければ良かった」と辟易するくせに、身勝手なものだ。

少し物足りない。もう少し世話を焼かせてくれないと、自分の立つ瀬がない。

あまりにも泣かないので、少し「寂しく」なる。二匹の部屋へ行く。

通称「ニャー」は、折りたたまれた毛布の上にちょこんと座って寝ている。僕に一瞥くれただけだ。「たまさん」は、隅っこで寝ていたが、餌をくれるのかと足元にすりよってくる。そのうち、何もくれないことが分かると、どこかに行ってしまう。年季の入ったお局のキャバクラ嬢のようだ。

よう元気でやってるかねと、人気のない上司の無駄なアピールのように、二匹の頭を意味なく撫でる。ネコハラである。至極迷惑そうだ。

少し寒いかもしれない。暖房を一時間かけてみた。加湿器のスイッチも入れる。

* * *

人間は、「寂しさ」を抱えて生きる宿命にある。

「寂しくなんてない」という言葉は、逆に「寂しそう」に響く。

人間が何故「寂しくなるのか」という命題は、生物学的な答え方や、精神的な答え方や、色々諸説あると思う。そんな理屈はとりあえず今は置いておく。

人間だけではなく、飼った印象で言えば、猫も寂しがり屋だし、犬も寂しがり屋だ。動物は皆多かれ少なかれ群れたがる。

「寂しさ」を抱えて生きている状態こそが、正常な反応なのだと思える。

「寂しくない」という人を信用することはできない。

「寂しい」と泣く人は慰めたくなる。人間は、「寂しい」と連呼するくらいが、丁度良い精神状態だと思われる。メンツとか気恥ずかしさとかがあるから、心の中で連呼するはめになるのだけれど。

男性と女性の「寂しさ」の質に違いもあるだろう。年齢とともに変化していくこともあるだろう。子供の寂しさと、老人の寂しさは、違うものであるはずだ。

老人になるまで「寂しさ」に無頓着だった人は、老人になった時に襲ってくる「寂しさ」に耐性がなく、準備も怠っていたため、孤独に耐えられなくなっているように思える。

気難しそうな独居のお爺ちゃんで、「一人が気楽だ」と豪語しながら、訪問すると延々と話をし続けて終わらない人がいる。高齢化社会の本当の問題は、体制や制度なんかじゃなくて、こういった「寂しさ」の行方の問題なのだろう。

沢山の友人を抱える人を羨ましいとは思わない。でも、正直に「寂しさ」に向き合っている結果だとも言える。

僕が「友達をそんなにいらない」と言うのは、ある程度の「寂しさ」に耐えうる方法を確立しているからではあるけれど、それは脆く儚いものだと自分自身で把握もしている。

だから僕自身は、僕自身の「寂しさ」を癒してくれている人に、感謝しているし、大切にしている。

ある人は、好きな人ができたとして、その人との別れを想像して、怖くなるかもしれない。

またある人は、子供がいるから「寂しさ」が紛れるのであれば、やがて子供が親離れした後が怖くなってしまうかもしれない。

またまたある人は、犬や猫を飼うことで「寂しさ」が紛れるのであれば、やがてその犬や猫の生死に直面することが怖くなってしまうかもしれない。

何故それらが怖いのかと言えば、その後に「寂しさ」がやってくるからだろう。

「人間は皆、一人で生きていく」

「人間は皆、一人では生きていけない」

二つの相反する言葉は真実だと、高校時代に結論付けた僕は、以来ずっと、この相反する二つの言葉の意味を考え続けてきた。

「寂しい」時は、「人間は一人で生きていく動物なのだから、寂しいのが当たり前だ」と思うようにして耐えてきた。

「寂しい」気持ちで潰れそうになった時は、「一人では生きていけないのだから、誰かに助けてもらおう」と、片っ端から友人知人に話を聞いて貰うようにした。

一人で生きていく、という自立心。一人では生きていけないという、他者への感謝の念。

双方に折りあいをつけることで、喧嘩させずに良いバランスで、同居させるようにしなければならないのだろう。

家飼いの猫と、元野良猫が、一つの部屋で折り合いをつけてすごすことで、寂しさを紛らわせている「距離感」があるように。

一つの部屋であれば鬱陶しいと思うけど、隣の部屋にいるという距離感であれば、紛れる「寂しさ」もあるように。

それはとても、身勝手なことなのだけど。「寂しさ」は、身勝手さの産物でもあるのだ。

身勝手だからと自分の「寂しさ」を押さえつけることなく。人間の当然の感情としての身勝手さなのであり。そこから生まれてくるものなのだから、「寂しさ」は当たり前の感情だと安心して良いと思う。

きっと、その程度に思っておいた方が、丁度良い。

田舎のおじいちゃんとおばあちゃんが、正月休みで帰省していた息子たちが帰る日に、「寂しい」と思うかもしれない。

その気持ちは、とても人間らしい、当たり前の感情だ。

なのでその場の「寂しさ」を一時的に紛らわせても、また次の「寂しさ」を生み出す永久ループになる。それさえ知ってさえいれば。隣の部屋にいる程度の、丁度良い距離感を、知ってさえいれば。

投げる言葉は、「また会おうね」だけでいい。

それ以上の言葉も、それ以下の言葉も、不要なんじゃないかと僕は思うのだが。いかがだろう。

相手が「寂しい」と思うか、そうでないかまで、こちらは考える必要はない。誤解かもしれないし、考え過ぎなのかもしれない。自分が思っているよりは、さほど相手は「寂しく」もないかもしれない。

この世に、正しく「寂しさの量」を測れる装置があったとしても。他人の寂しさを癒すことは誰にもできない。残念ながら、現代の医学ではまだ薬も注射もワクチンも、開発されていないのだ。

* * *

学生時代、川端康成の随筆に「犬を飼うと良い」と書いていた。

ノーベル賞を取るほどの人が何を書いているのかと思ったが、犬がいることで、夫婦間の軋轢が解消されるというような内容だった。神経が衰弱しているときなどは、精神的に大変良いとも書いていた。

それは、犬が何も言わないからだろう。犬はその習性から飼い主に忠義を尽くす。こちらからの呼びかけに、律儀に反応してくれるし、不満も言うことはない。身体全体で喜びを表現してくる。

川端康成は、大の犬好きで有名だ。

――まあ、猫はそうはいかないけどな。

一息ついて、懲りずにまた隣の部屋のドアを開ける。

猫が二匹、離れて寝ている。一匹は毛布の上、もう一匹は座椅子の上。

座椅子の上は、長いこと通称「ニャー」の指定席だった。だが今は「タマさん」が座って寝ている。寝床を奪われたのに、それほど通称「ニャー」は、気にしていない。

寝床取られて悲しいのかな? と想像するのは人間で、当の猫には些細な事なのだろう。人間様の毛布の上で、ぬくぬくと寝ている。自分がそのうち使う毛布なので、いつ剥いでやろうかと思う反面、寝てるのに剥ぐのも悪いなどうしようと考える。

身勝手なもので、猫が大人しく寝ていると少々「寂しく」なる。ちょっと起こしてみようかなと、少し手を出す。頭をなでる。噛まれる。失礼しましたと、すごすご退散する。

そうして。この話を書いてみた。

孤独で「寂しい」時に、想いを込めた文章が書ける。

娘と遊んでいるときや、誰かと一緒にいるときは、文章が書けない。

「寂しい」時だけ、自分の中に潜む、もう一人の自分と向き合うことができる。「寂しさ」が鍵となり、扉が開いて対話ができる。

昔の僕は沢山文章を書いたので、随分「寂しかった」のだろう。幸か不幸か、今は文章があまり書けなくなった。

「寂しい」ことは、僕にとって大切なことだ。人として、時々正常な位置に戻してくれる。

僕にとって正常な位置が、人にとってどうなのか。怖くて聞けない。

今宵は、隣の部屋で猫が暴れずに大人しく寝ていたので、丁度良い距離感で書くことができた。

「寂しさ」に向き合い、もう一人の自分と対話する時間を持つことは、そう悪いことでもないと自分では思う。

猫が僕を見上げて、「ニャー」と泣く。

人間は面倒臭いね、とでも言っているのだろうか。